魔術師ツェッペンシュトルンのお話 V

|

|

|

「ふああ……なんだ、あんたか」

「やれやれ、宵の口ってのは眠くていけないな」

「ん? こいつらなら心配いらない」

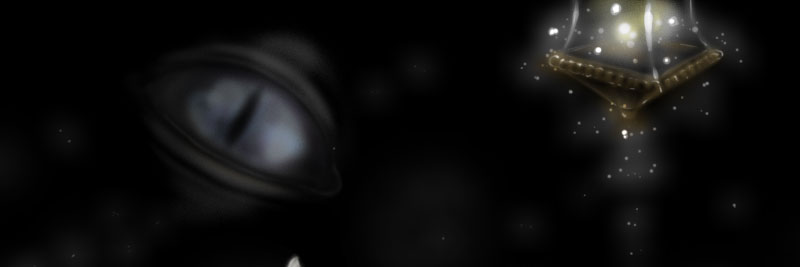

「どうせ夢現の狭間の存在だ。ちょっとずらせば、こちらの世界からは消えてなくなる。跡形もなくな」

「やつらは影の中を自由に移動する」

「うん? そうだな。あんたにも扱えるかもな。杖にしようか。伊達男には指輪がいいか?」

「ああいいさ、なんでも売ってやるよ」

「ここにはあんたの欲しい物はなんだってある」

「だがそれら全てを使っても、あんたの望む物は手に入りやしない」

「そういうもんさ。はなっから決まってるんだ」

「夢の中を渡る薬、空を飛ぶ絨毯、意中の相手の心を射止める金の矢、明日の天気の占い。俺の元飼い主はなんだってやったし、なんだってこさえたがね。年は100を超えてたっていう話だ。だがさて、結局彼は最後に何を得たかな」

「魔術の理を説いてるわけじゃない。世の中ってのがそうなってるのさ」

「いいや。俺は猫だ。猫はそもそも説教なんてしやしない。ましてや猫が人間相手になんて、おかしいだろう。ただあんたはこのことを知っているのかと、聞いてみたかっただけだよ」

「猫の好奇心だよ」

「おや」

「あんたのそういう顔は、じいさんとよく似てるな」