| そして月が満ち、エルメイア様は産気づかれました。 晩のことでした。折悪しくも、オブリード様は戦地へと向かわれておりました。 この頃になるとエルメイア様は憔悴しきって、寝台に横たわって宙を見上げている事が多かったのですが、陣痛が始まるや、かっと目を見開いて絹を裂くような悲鳴をあげました。誰もが、耳をふさぎました。 「大丈夫ですよ。ばあやはすぐ側におりますからね。お医者様の言うことをよく聞くのですよ」 エルメイア様は立つのもやっとのことで、侍医の助手に抱えられながら、城内に設けられた産室へと入られました。 |

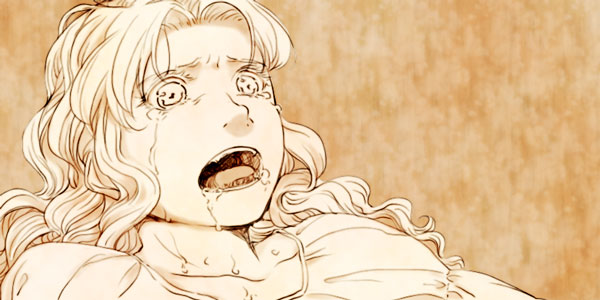

| 「いや」 「あー」 この二言を女は繰り返した。 口の端から泡を吹いて、絶叫する。 合間に、意味のない単語が混じった。 産台の下には糞尿がまき散らされている。手足は縄に繋がれていた。 荒く口で息をし、陣痛がぶり返すと激しく首を振った。 女の狂貌を除けば、侍医の見立てでは、全く正常の分娩であった。経験豊富な産婆もそれに同意した。このままいけば、夜明けには産まれているだろう。 だがそんな慰めも、女にとって全く意味のないことだった。 何せこの苦痛の理由すら分かっていない。 なぜ自分がこうまで苦しまなければならないのか。 母になる覚悟もなければ、喜びもなかった。 襲い来る痛みから逃れる術を必死で探した。 思いつく限りの名をあげて助けを乞いもしたが、甲斐はない。 宵の口から夜半を過ぎ、幾時間にも渡って、女は苛まれ、苦しみ続けた。 やがて東の空が白み、その時が来た。 胎内から産道を裂かれる痛みに。 腹の中で胎児が身体をよじるおぞましさに。 今度こそ女はあらん限りの力で助けを求め、必死に手を伸ばした。取る手はなかった。 女は、絶望した。 女が望むのはただ、自分を哀れみ抱いてくれる人間であった。それ以外のものを欲したことはなかった。だからいつも女は満たされていた。幸福であった。 だがここで、女は生まれて初めて独りであった。 周りに居並ぶ産婆も侍医も助手も、役立たずの、奇怪で恐ろしい肉の塊に見えた。 女の破れた喉から紡がれる言葉が、初めて意味を成す。 |

|

| 「おまえたちなど 死んでしまえばいい」 |